-

絵画買取事例

小暮真望のシルクスクリーンを買取しました

- 作者

- 小暮真望

- 地域

- 石川県 金沢市

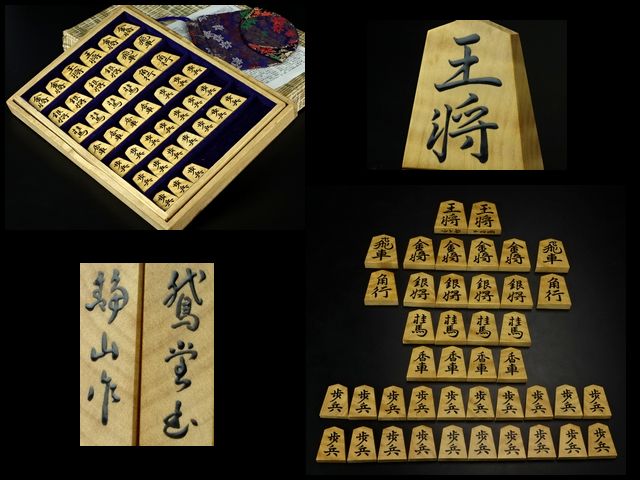

将棋駒 盛上駒 金井静山 小野鵞堂書 黄楊木 虎斑

金井 静山

かない せいざん

(本名・秋男)

1904~1991年

静山の号は、龍山の流れをくむところから「山」の一字を使ったと思われていたが、事実は少し違うようである。

生前、静山の家に飾られていた、幕末から明治・大正期に活躍した書家・日下部鳴鶴の刻字の額「山静日長」(山静かにして日長し)からつけたものであるという。

この額は、静山の形見として影水の奥さん、宮松登美さんの家に掲げられている。

■東京で最後の駒師

現在は駒の本場というと「天童」と誰でもが思うくらいに、山形県天童市の将棋駒産業が知れ渡っている。

しかし実際には、将棋家(大橋宗金)の駒作りが終焉を迎えてのちに、豊島龍山の出現を待って近代将棋駒が始まったのである。

それも、東京の下町の一隅に、この「名工の轍」で紹介している5人の名工(豊島龍山、奥野一香、木村文俊、宮松影水、金井静山)が輩出した。

そのなかで、80歳を超える高齢まで駒を作りつづけたのが、駒師の号・静山(本名・金井秋男/1904~1991年)である。

つまり、アマチュア出身の現代の駒師を除けば、静山こそ東京最後の駒師といってよいだろう。

明治37年(1904年)、静山は東京の芝大門に蔵を3棟も構える、大きな質屋・金井庄兵衛の長男として生まれる。

病弱ながら、裕福で何不自由ない家庭で育ったが、震災、戦災で3度焼け出されている。

その後、父親の骨董屋を手伝っていたとき、近くに住んでいた龍山(初代の豊島太郎吉)のすすめで、駒を作るようになる。

といっても完全な弟子というより、外の下職といったほうが適切かもしれない。

昭和15年(1940年)に龍山親子が相次いで亡くなり、龍山の駒作り工房は閉じられた。

しかし、残された駒木地はたくさんあるし、お客からの注文もあったので、2代龍山の未亡人の依頼で、静山は引き続き駒を作った。

それらの駒は龍山の駒銘だったので、通称「龍山静山」の駒といわれ、影の作者の駒として世に知られている。

また、影水が駒を作りはじめたときに協力したり、影水が亡くなったときも、未亡人(宮松登美/号・美水)に頼まれて、一時期、彫りだけを手伝っていたこともある。

もちろん静山からすれば、ひとつの仕事であっただろうが、困っているの者を見過ごせない静山のやさしさも垣間見えてくる。

現在ではすっかりなくなってしまった、そのような互助の精神が下町にはあふれていたのだろう。

■盛り上げ駒しか作らない

前述した事実から、どうしても静山には「影の作者」というイメージがつきまとうが、晩年まで作りつづけたその駒への情熱やエネルギーは、並大抵のものではない。

最後には「影の作者」をすっかり払拭し、「最後の名工」とうたわれるのにふさわしい存在となっていた。

盤駒店が駒木地を渡し静山に駒を依頼すると、2~3日してお客の都合で書体の変更を申し出ても、「すでに彫ちゃったよ」と言う返事が返ってくるくらい、彫りも仕事が早かったという。

だが不思議なことに、制作途中の彫った駒は見たことはあるが、静山作の彫り駒は世の中には流布していない。

それこそ、他の名工たちとの決定的な違いかもいれない。

つまり、盛り上げ駒しか作らない駒師が静山なのである。

ふだんは温厚であった静山は、基本的には弟子もとらず、マスコミの取材もあまり受け付けなかったという頑固さも持ち合わせていた。

ひとり暮らしの静山は、小さなマンションで静かに駒を作り晩年を過ごしていたが、平成3年(1991年)1月、86歳で死去。

絵画買取事例

掛け軸買取事例

貴金属・切手買取事例